北前船の郷を訪ねて(1)島根県・隠岐の島町

■新潟湊に入津した隠岐廻船

江戸時代の隠岐は長崎俵物に代表される海産物の生産地であり、天保期の廻船資料から上り荷として海産物を長崎や赤間関、上方などへ売り込み、下り荷として塩、砂糖、米などを積み帰る活動が分かっています。さらに幕末期になると、中規模廻船を用いて自国商品だけでなく、西廻り海運広域の買い積み経営に積極的に参入しており、これらの廻船は新潟にも頻繁に寄港し、下り荷を売るとともに、上り荷として米を買い付ける商業活動を行っていました。

新潟ハイカラ文庫が調査を続けている新潟湊の廻船問屋若狭屋市兵衛、前田松太郎が扱った隠岐廻船のうち入津回数が把握できる幕末期において多いものは隠州島後地域の宇屋町(同隠岐の島町東町=西郷)の塩屋和助、布施村(現在の隠岐の島町布施)の熊屋熊右衛門の廻船です。今回の特集はその本拠地を訪ねた報告です。

■隠岐島後・西郷宇屋町

塩屋廻船は安政期には新潟から米を積んで松前へ向かった記録も残っている。

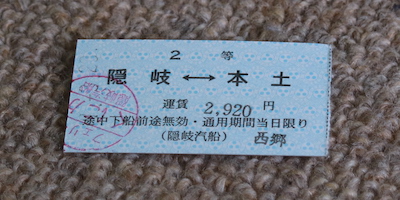

■西郷港は隠岐汽船の拠点

■隠岐島後・布施

150年前の新潟にあった古文書に導かれて、ここまでやってきた。

布施地域からは熊屋のほかにも多くの廻船主が日本海へ乗り出した。熊屋撤退後であるが布施廻船と新潟の廻船問屋の間には具体的な差引状もある。明治一七年六月二三日に新潟の廻船問屋前田松太郎が布施の廻船主山口兼平宛に書いた差引で、兼平から前田へ売った物として記されているのは、半紙、白砂糖、玉砂糖、若布、空豆、綿、木綿、塩、生蝋などである。逆に前田が兼平に売ったものは三田米、白米であった。

隠岐島後のみどころ あれこれ

この時は流量が少なめ。

参考文献

布施の廻船業(昭和43年)