9月の月例会=報告

9月例会

平成24年9月15日

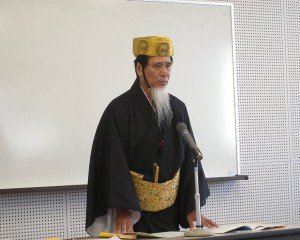

「琉球王朝文化と田島利三郎翁」

琉球王朝禮楽保存会会長 安仁屋眞昭氏

〈講演要旨〉

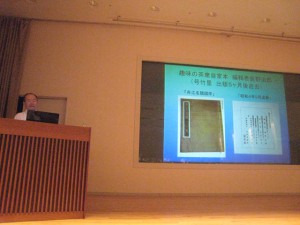

琉球王朝は12世紀後半舜天王朝から始まったと考えられる。第二尚氏時代(1470~1879)の尚眞王のころ、国内で謡われていた様々な歌がまとめられていった。「おもろさうし」第1巻の編纂が1531年、第2巻が1613年、第3~22巻が1623年である。「おもろ」は「思い」の表記、祭政一致時代の祝詞や天体讃歌、航海安全の祈り等々を含んだ「古歌謡集」が「おもろさうし」で、古くはメロディを持って謡われた。

「おもろさうし」の管理と儀式や祭礼の「神歌主取(ヌシドウイ)」が置かれた。この役職は明治初年琉球王朝廃朝まで続いた。安仁屋眞刈(安仁屋眞昭氏の曾祖父)が最後の「神歌主取」で12代目であった。現在は「王府おもろ」として5曲のみ伝承されているが、1978年山内盛彬からの伝承者として私が受け継ぎ保存・紹介に努めているところである。

「おもろさうし」をはじめ沖縄・琉球研究の先覚者が新潟県出身の田島利三郎である。1893年沖縄県立尋常中学校の教師として赴任した田島は「おもろさうし」を書写し、関連資料を精力的に収集した。しかし彼は1895年突然解雇されてしまったが研究を続け、集めた資料を教え子の一人伊波普猷に譲り、その後は台湾、中国、朝鮮半島を流浪したと言われている。田島が研究し、残した資料は貴重で、彼の功績は非常に大きい。

「王府おもろ」の一つ、謝名思(ジャナムイ・後の察度王)を讃えた「おもろ」に次の一節がある(安仁屋氏が実際に謡い紹介された)。

――謝名思いが 謝名上原 上て 蹴上げたる露は 露からど 香しや 有る――

謝名思が散策した「謝名上原」は現在の普天間飛行場あたりである。この「謝名上原」(普天間飛行場)が一日も早く返還され、琉球王国の国是であった平和の心を世界に発信する基地になってほしいと願っている。